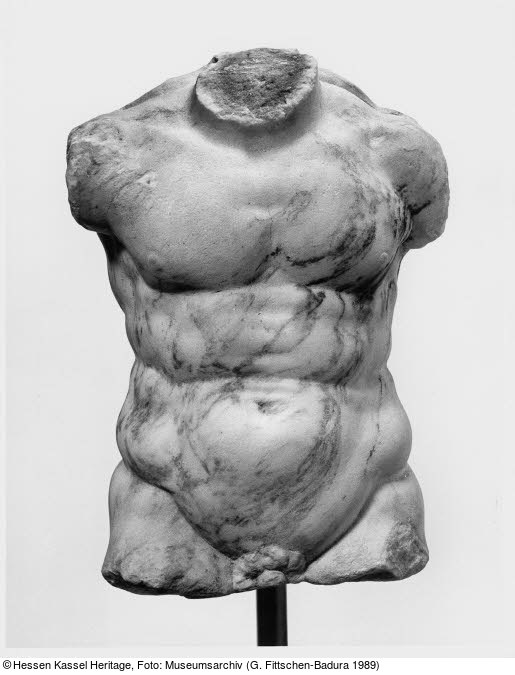

Herakles Typ Epitrapezios

Herakles Typ Epitrapezios

|

| Inventar Nr.:

|

Sk 20 |

| Bezeichnung:

|

Herakles Typ Epitrapezios |

| Künstler / Hersteller:

|

unbekannt

|

| Datierung:

|

17. - Anfang 18. Jh. |

| Objektgruppe:

|

Skulptur |

| Geogr. Bezug:

|

|

| Material / Technik:

|

Weißgrauer Marmor mit schwarzblauen vertikalen Adern |

| Maße:

|

ehemals insgesamt 39,5 cm (Höhe)

Torso 30 cm (Höhe)

Kopf 13,5 cm (Höhe)

|

| Provenienz: | erworben 1750 für Landgraf Wilhelm VIII. auf der Auktion in Den Haag, Slg. Wassenaer-Obdam. |

Katalogtext:

Der sitzende Herakles ist zu einer ca. 70 cm hohen Statuette zu vervollständigen. Der bärtige Kopf mit gealterten Gesichtszügen war leicht nach rechts gewendet und etwas angehoben. Im Haar liegt ein wulstiger Reif mit drei Rosetten, von Band umwunden, dessen Enden bis zu den Schultern reichen. Unter dem Reif kommt lockiges Haar hervor, darüber auf dem Oberkopf liegt das Haar dicht an. Der rechte Oberarm war erhoben bzw. ausgestreckt, der linke gesenkt. Die Sitzposition ist aus den nach vorn gerichteten Oberschenkelansätzen zu erschließen.

Dieser Figurentypus ist aufgrund literarischer und ikonographischer Überlieferung zu identifizieren mit dem He-rakles Epitrapezios von Lysipp, einer ca. 50 cm hohen Bronzestatuette geschaffen als Tischfigur für Alexander d. Gr. Sie zeigte den bekränzten nackten Herakles einen Weinbecher kredenzend. Mit zurückgelehntem Oberkörper sitzt er fast balancierend auf einer Felskante, das linke Bein ausgestreckt bis zum Plinthenrand, den rechten Fuß an den Felsen zurückgenommen. Er blickt nach rechts und über den Weinbecher in der vorgestreckten rechten Hand hinweg auf ein etwas höheres imaginäres Gegenüber. Seine Sitzposition, zumeist auf dem Löwenfell, sichert er mit der am Boden oder auf dem Felsen abgestellten Keule in der linken Hand. Die antiken Wiederholungen geben das Werk überwiegend in einem ca. 50 cm hohen Format wieder (Bartman 1992 ›London group‹), ferner in verkleinerten und in drei auf ca. 70–75 cm vergrößerten Kopien (Bartman 1992). Letztere können nicht Vorbild für unsere etwa gleichformatige neuzeitliche Kopie gewesen sein, da sie frühestens Ende des 19. Jhs. gefunden bzw. entdeckt wurden. Da auch innerhalb der ›London-group‹ weder sammlungsgeschichtlich noch typologisch Vorlagen – ausgenommen vielleicht das im fragmentierten Gipsabguß von A. R. Mengs dokumentierte Exemplar Inv. Mgs 630 der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden – ausfindig zu machen sind, könnte das anzunehmende Vorbild für unsere 1750 erworbene Kopie eine heute verschollene Torsoreplik oder ein motivisch verwandter Torso gewesen sein, der im 17. bis frühen 18. Jh. als Iupiter figurierte.

(Gercke 2007)

Literatur:

- Bieber, Margarete: Die antiken Skulpturen und Bronzen des Königlichen Museum Fridericianum in Cassel. Marburg 1915, Kat.Nr. 32.

- Gercke, Peter; Zimmermann-Elseify, Nina: Antike Skulpturen und Neuzeitliche Nachbildungen in Kassel. Bestandskatalog. Mainz 2007, S. 384, Abbildung S. 385, Kat.Nr. 134.

Letzte Aktualisierung: 15.04.2024